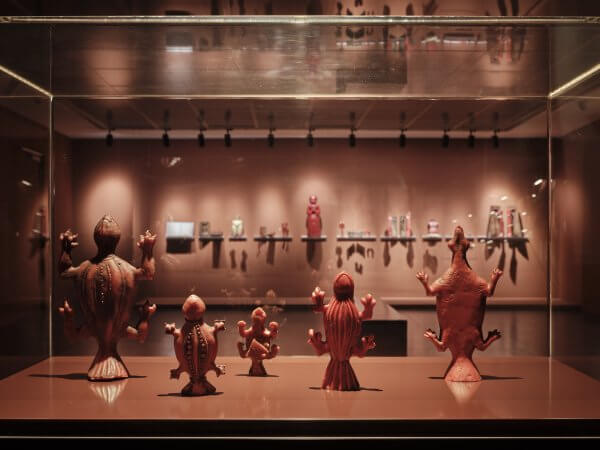

Anatomische Votive aus der Sammlung Hans und Benedikt Hipp

21 Wachsgüsse, Mitte bis Ende 20. Jahrhundert

Sechs Holzmodel, 1730–1800

Präsentiert in der folgende Reihenfolge: Holzmodel mit Leibvotiv; Leib- und Rückenvotive und Lungenvotiv mit Herz; Holzmodel mit Beinvotiven; Votantin; Lungenvotiv mit Gurgel, Augenvotiv mit Holzmodel und Ohrenvotive; Armvotive mit Holzmodel; Leibvotive; Zahn- und Messervotiv; Beinvotive mit Holzmodel; Vitrine im Raum: Krötenvotive (Uteri).

Fotographische Reproduktion eines Mirakelbuchs aus dem Kloster Scheyern

Foto: Anton Brandl)

Größe variabel

Courtesy Sammlung Hans und Benedikt Hipp

Votive sind Opfergaben, die Menschen in Zeiten der Not höheren Kräften darbieten. Es sind Ding gewordene Gebete um Heilung, um Schutz in Zeiten des Leids oder Dank für wundersame Rettung und Hilfe. Seit Jahrtausenden existiert diese Form der Anrufung göttlicher Kraft und Fürbitte fast unverändert. Sogar die Formen der Votivgaben sind fast unverändert geblieben. Sie stellen erkrankte Körperteile, Organe oder bildhafte Situationen dar. Votive können Gemälde oder dreidimensionale Objekte sein. Letztere bestehen aus Ton, Wachs, Holz oder Metall und können als Unikate oder serielle Gegenstände gefertigt sein. Heute noch sind Wallfahrtsorte, Heiligtümer und Kirchen mit ihnen geschmückt. Und an jedes einzelne Votiv ist die Lebensgeschichte eines Menschen gebunden, dessen Bitte die Gabe in Gestalt des Votivs erzählt.

Die Pfaffenhofener Lebzelterei am Hauptplatz besteht seit dem frühen 17. Jahrhundert. Seit 1897 wird sie von der Familie Hipp geführt – heute in vierter Generation. Hans Hipp ist einer der letzten Wachszieher:innen und Lebzelter:innen, die es heute in Deutschland noch gibt. Er hat die Geschichte des Handwerks, des Brauchtums und der Votive vertiefend erforscht, Bücher darüber verfasst, und für seine umfangreiche Sammlung ein Lebzelter- und Wachsmuseum errichtet. Dank seiner großzügigen Leihgaben gewährt die Ausstellung Anatomie der Fragilität einmalige Einblicke in die Sammlung und damit in die Geschichte menschlicher Erfahrung körperlicher Verletzlichkeit.

Im süddeutschen Raum wurden Votivgaben seit dem Barock vor allem aus Wachs gefertigt. Bienenwachs galt im Christentum als heiliges Material: rein, unverderblich und eng verbunden mit der Symbolik der Biene, die für Reinheit und Unschuld stand und gläubige Christ:innen verkörperte. Zugleich besitzt Bienenwachs eine besondere Materialität: weich, formbar und anpassungsfähig, aber auch fragil. Diese Eigenschaften sind unmittelbar mit der Fleischlichkeit und Verletzlichkeit des menschlichen Körpers verbunden und machen das Wachs so zum idealen Werkstoff der Votivgaben.

Für ihre Herstellung waren Lebzelter zuständig – eine Zunft, die laut Zunftordnung damals als einzige mit den Erzeugnissen der Biene arbeiten durfte. Zum Beruf des Lebzelters gehörten neben dem Backen von Lebkuchen und Honiggebäck auch das Ziehen von Kerzen und das Gießen der Votivgaben. Das kunstvolle Stechen von dreidimensionalen Holzmodeln, mit denen sowohl Gebäck als auch die Votivgaben hergestellt wurden, war damals ein wichtiger Teil der Ausbildung zum Lebzelter. Model sind Negativformen, in die Wachs oder Teig gedrückt wird, um ein erhabenes Bild zu erzeugen.

Aus gelbem, gebleichtem oder rot eingefärbtem Wachs gossen die Lebzelter Gliedmaßen, Organe oder symbolische Formen. Anatomische Genauigkeit spielte dabei eine untergeordnete Rolle. Die Formen waren den Menschen bekannt – wie bildhafte Worte in Zeiten, in denen nur wenige schreiben konnten.

Für innere Organe dienten oft Schlachttiere als Vorlage, andere anatomische Formen wurden bewusst vereinfacht oder auch symbolisch dargestellt. So zum Beispiel das Krötenvotiv, das die Gebärmutter veranschaulichen sollte. Der damalige Volksglauben nahm an, im Bauch einer Frau sitze eine Kröte, die die Frau beiße und so für Regelschmerzen und Monatsblutungen sorge. Dies geht auf antike Vorstellungen zurück. In der griechischen Medizin wurde der Uterus teils als frei bewegliches, eigenständiges Wesen beschrieben, das im Körper umherwandert. Zugleich gilt die Kröte in vielen Kulturen als Symbol für Fruchtbarkeit.

Die meisten Votivfiguren der Sammlung Hipp waren für die nur zwei Kilometer entfernte Wallfahrtskirche Niederscheyern (Unsere Liebe Frau, U.L.Fr.) bestimmt. Sie wurden gemeinsam zusammen mit Geldspenden (sog. Opfer in Stock) und einem Messversprechen niedergelegt. Im Archiv des Benediktinerklosters Scheyern sind zehn sogenannte Mirakelbücher erhalten. Die Ausstellung zeigt eine fotografische Abbildung eines dieser Bücher. Zwischen dem späten 17. Jahrhundert und 1803 wurden über 20.000 „Verlöbnisse“ aufgezeichnet. Geistliche sammelten mündliche Berichte von Gläubigen über deren wundersame Heilungen und hielten diese schriftlich fest. Durch sie lassen sich die Verbindungen zwischen den Votivgaben der Sammlung Hipp und den dazugehörigen Krankheitsbildern sowie den Geschichten und Schicksalen der Menschen nachvollziehen.

So sind die Aufzeichnungen wie Fenster in den Alltag der einfachen Menschen: Sie erzählen von ihrem Glauben, von Sorgen und Hoffnungen, vom Umgang mit Krankheit und Heilung. Sie dokumentieren ein Weltbild, in dem ärztliche Hilfe oft versagte und Heilung im Glauben gesucht wurde. Zugleich sind sie ein medizinhistorisches Nachschlagewerk, das Einblick in damaliges anatomisches Wissen, Krankheitsvorstellungen, Heilpraktiken und Körperbilder vergangener Jahrhunderte gibt.

Die medizinische Versorgung auf dem Land war im Mittelalter vor allem von den Klöstern gegeben. Nonnen und Mönchsärzte verfügten über Apotheken und Kräutergärten. Mit der Renaissance verlor die Klostermedizin an Bedeutung. An neu gegründeten Universitäten wurden nun weltliche Ärzte, die sogenannten Medici, ausgebildet. Diese versorgten damals jedoch nur die wohlhabenden Patient:innen. Für das „einfache Volk“ waren Bader zuständig. Ihr medizinisches Wissen beruhte nicht auf einer akademischen Ausbildung, sondern auf einer handwerklichen Praxis. Nach zwei- bis vierjähriger Lehrzeit konnte man diesen Beruf bereits ausüben, weitere Erfahrungen mussten durch Erfolge oder Misserfolge an den Patient:innen gesammelt werden. Neben den ortsansässigen Badern gab es auch fahrende Heilkünstler:innen, die ihre Dienste auf Marktplätzen anboten. Oft waren sie begleitet von Feuerspeier:innen und Schwertschlucker:innen, die auf sie aufmerksam machten. Trommler:innen, Pfeifer:innen und Schreier:innen sollten die Schmerzensschreie der Patient:innen übertönen.

Mit der Säkularisation im Jahr 1803 wurde das Weiterführen der Mirakelbücher vom Staat verboten, weil sie als Förderung von „Irr- und Aberglauben“ betrachtet wurden.

Hinter jedem noch so kleinen Stück Wachs verbirgt sich ein persönliches Schicksal. Auch wenn viele Figuren aus demselben Model gegossen wurden und optisch identisch aussehen, trägt jede von ihnen eine individuelle Geschichte, einen Wunsch oder eine dringende Hoffnung in sich. Sie sind ein Ausdruck von Glauben und Vertrauen und zugleich auch von einem Mangel an anderen Handlungsmöglichkeiten.

Mirakelbücher:

Aus den Mirakelbüchern von Scheyern lässt sich entnehmen, dass bittstellende Menschen sich oft nach mehrmals missglückten Behandlungen der Bader Hilfe suchend an Gott göttliche Hilfe wandten. Sie kauften eine Votivgabe bei einem in der Nähe angesiedelten nahegelegenem Lebzelter, luden diese mit ihrer Bitte auf und legten sie diese in einer Wallfahrtskirche mit einem Messversprechen und einer Geldspende (Opfer in Stock) nieder.

Helena Pfabin Von schacha hat einen eigetrettnen Dorn in Fuess 3 halbjahr lang sie nit mehr gehen khene, auch alleley Bader gebraucht, welche doch den Dorn nit nit herausbringen machten. So Verlobt sie sich zu de h. Creuz, mit ein wäxern fueß undt opfer in stokh, werauf der dorn Von sich selbst aus dem schadhaften fueß herausgesprungen mit hegster Verwunderung der leidenen person.

Guttatenbuch Kloster Scheyern 1743, Nr. 5

Votantin:

Einige Gläubige ließen ihr Porträt oder gar den ganzen Körper aus Wachs modellieren oder gießen. Je näher die Figur in Größe und Gewicht der bittstellenden Person kam, desto größer war der symbolische – und zugleich auch der materielle – Wert der Votivgabe. Sie stand für die Hingabe der ganzen Person, oft im Zeichen einer umfassenden Bitte um Heilung oder Schutz.

Anna Gräslin Jagerin v. Scheyern lage ser schwärlich kranckh, das ihr kein mensch mehr hoffnung des aufkomens gegeben, verlobt sich in solcher eisseristen gefahr hierher mit einen wäxernen bild=Gebett, und opfer in stockh, worauf sich nach und nach besserung gezeiget, auch in der thatt erfolgeth.

Mirakelbuch der Wallfahrtstätte Niederscheyern, Bd. 5 1749, Nr. 81

Kröte:

Das Krötenvotiv steht symbolisch für die Gebärmutter. Mit der Opfergabe sollte Heilung bei Unterleibsleiden oder unerfülltem Kinderwunsch erbeten werden.

Walburga Heiflin von Unterschönbach hatt die Beermutter 14 tag hefftig gebissen, verlobt sich derhalben mit einer wächsin Beermutter und dieselbig auf blßen Knien umb den alta zu tragen. Nach solchem gelübd hatt diese Krankheit zweifels frey durch fürbit des Nothelfers S. Leohards alsbald aufgehört.“

Mirakelbuch Inchenhofen 1592

Augen:

Augenvotive wurden bei Verletzungen und Erkrankungen der Augen geopfert, oft auch aus Angst vor Erblindung.

Walburg Kneißlin zu Reisgang, hate einen gefährlichen zustand an den augen und also in sorgen stunde sie möchte erblinden, gleich aber da sie hieher ein gelübdt gethan einen wäxinen augapfel zu opfern empfunde sie linderung und wider gute augen.

Mirakelbuch der Wallfahrtstätte Niederscheyern, Bd. 4 1726, Nr. 109

Zähne:

Zahnvotive und Gebisse wurden bei Zahnschmerzen und Erkrankungen im Mundraum geopfert. Oft sollten sie Linderung verschaffen oder vor weiteren Leiden schützen.

Maria Renkhl litte grosen zahnschmerzen ganzer 24 tag verlobt sich hieher mit einen hl. Rosenkr. Und waxenen zahnbis, worauf bald der schmerzen nach gelassen.

Mirakelbuch der Wallfahrtstätte Niederscheyern, Bd. 5 1747, Nr. 28

Ohren:

Ohrvotive wurden bei Ohrenschmerzen, Gehörverlust oder Taubheit geopfert. Sie sollten Heilung und die Rückkehr des Hörvermögens herbeiführen.

Rosina Kiefflin ledigen Standts Von Pfaffenhouen hatte grossen defect am gehör, also das Sye 5. Vochen veder leithen noch schlagen hörete, suecht hilf bey U.L.Frauen alhier mit Verlobung 3. Rosencränz Zu betten, Und Ein opfer abzulegen, hat alsbald bösserung Verspiert.

Mirakelbuch der Wallfahrtstätte Niederscheyern, Bd. 2 1706, Nr.101

Arme, Beine und Hände:

Model zum Gießen von Armen, Händen und Beinen gehörten zum Standardrepertoire aller Lebzelter. Kaum eine Wallfahrtskirche kam ohne diese Votivgaben aus: Sie wurden bei Verletzungen, Lähmungen oder schwerer Krankheit geopfert und oft in großer Zahl gemeinsam mit Krücken und Bandagen niedergelegt – als Bitte um Heilung oder als Dank für Genesung.

Ein gewißes Kindt Zu Pfaffenhouen hat so yblen Zustandt am finger, daß ¾ Jahr Ein Pader daran gehailet, aber nichts hat khönen ausrichten, also daß Man Vermaint, Man müeße dem Kindt gar den finger abnemmen; in dieser Noth haben Endlich die Eltern ihr ainzige hoffnung Nechst Gott auf hiesiges Gnadenbilt gesezt, Und das Kindt mit Einer H. Möss Und opfer in Stokh Verlobt, vorauf gleich alle gefahr Verschwundten Und der finger gehailet ist.

Mirakelbuch der Wallfahrtstätte Niederscheyern, Bd. 2 1705, Nr. 53

Wolfgang Krebs Ein Soldat wurde an der rechten handt Starkh Verwundet Und lage 4 Stundt lang in seinem bluet, ohne das Er ihme khönte helffen, oder iemandt anderer ihme Zu hilffkham. Daher dan geschechen, daß Ihme die erwundete handt ganz lam wurde, also Zwar daß Er Selbige 5. Monath lang nit hat khönen bewegen, noch das geringste ding hat khönen halten, Wie Er aber nach verflossnen 5. Monathen allhier bey disen Gotteshaus als Ein abgedankhter Soldath vorbey gienge Und Vill Von disen Gnadenbilt Erzölln hörte; Verlobt Er sich mit einer Wächsen handt Und Einen Creizer in Stokh worauf er gleich die handt viderum bewegen Und nach belieben brauchen khunte.

Mirakelbuch der Wallfahrtstätte Niederscheyern, Bd. 2 1702, Nr. 13

Leiber:

Ein wächserner Torso wurde meist bei Schmerzen im Brust- oder Bauchbereich oder bei Erkrankungen der inneren Organe geopfert. Da die Selbstdiagnose bei den vielfältigen Schmerzen im Oberkörper und Bauchbereich oft schwierig war, fiel es dem Kranken leichter, all seine Beschwerden symbolisch in diesem Bereich zu verorten und sie in Form eines wächsernen Torsos zu opfern.

Ein gewise Person stunde in grossen ängsten wegen eines binckhs auf der Brust es möchte der krebs dazukommen, solchen unheyl zu entgehen verlobt solche ein hl. Meß und wäxines opfer, ist also mit grissen trost fernereß ybl befreyet worden.

Mirakelbuch der Wallfahrtstätte Niederscheyern, Bd. 4 1726, Nr. 223

Messer, stechende Schmerzen:

Alle stechenden Schmerzen, zumeist diejenigen im Brust und Bauchbereich, wurden mit einem wächsernen Stichmesser angezeigt. Herz-, Lungen- oder auch Seitenstechen ergaben die häufigsten Votationen.

Maria Winderin von Eidenbach wurde zu nachts mit gählingen schmerzlichen herzstechen yberfahlen das sye sich weder mehr riehren noch biegen könen verlobt sich in solchen Schmerzen hieher mit einen wäxernen Stickmesser Sambstägigen wohlfahrth, und opfer in stockh auf welches gebett der seithenstich alsobald vergangen.

Mirakelbuch der Wallfahrtstätte Niederscheyern, Bd. 5 1748, Nr. 32

Lunge:

Lungenvotive wurden bei Erkrankungen der Atemwege und benachbarter Organe geopfert, häufig auch bei Tuberkulose, die damals „Auszehrung“ oder „Lungensucht“ genannt wurde.

Catharina Kneißlin von Pfaffenhoeven so hart an der Huessten, daß Sye gar blut auswurfte, sobald Sye aber von ihrer Muetter verlobt worden daß Sye die Tochter 3. Sambstag nach einander anhero gehen, wie auch Einmahl ein wächsen bilt aufopfern sollte ists gleich bösser worden.

Mirakelbuch der Wallfahrtstätte Niederscheyern, Bd. 2 1703, Nr. 21

Hals, Gurgel:

Votive in Form von Hals oder Gurgel wurden bei Erkrankungen im Halsbereich geopfert, etwa bei Entzündungen, Geschwüren oder Atembeschwerden.

Magdalena Moserin von Säzlhof hate einen gefährl. Zustand an dem halse ware auch kein Arzt so erfahren, so ihr hätte helfen könen: U.L.Fr. von Nidersch. sagte sie auß diese allein ware ihre beste helferin und arztin.

Mirakelbuch der Wallfahrtstätte Niederscheyern, Bd. 4 1725, Nr. 83