Anatomie der Fragilität – Körperbilder in Kunst und Wissenschaft

02.10.2025 — 01.03.2026

Agnes Questionmark

Chiara Enzo

Yein Lee

The Alternative Limb Project

Marshmallow Laser Feast

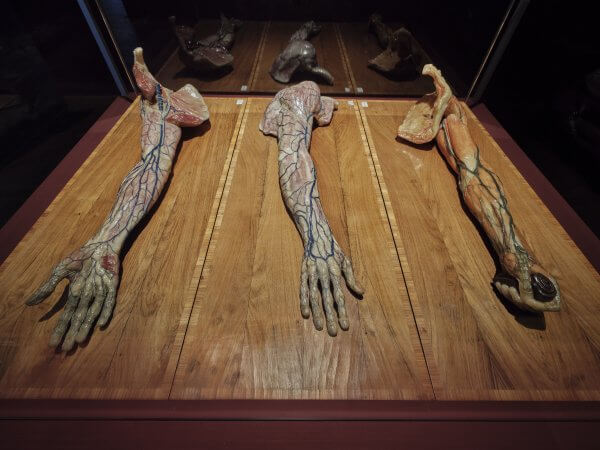

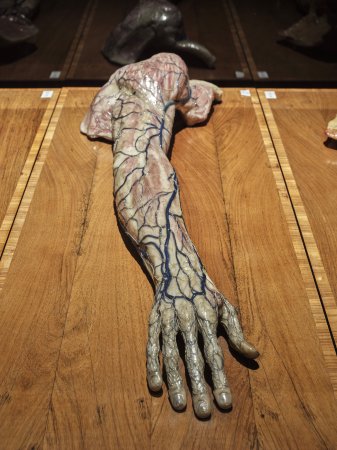

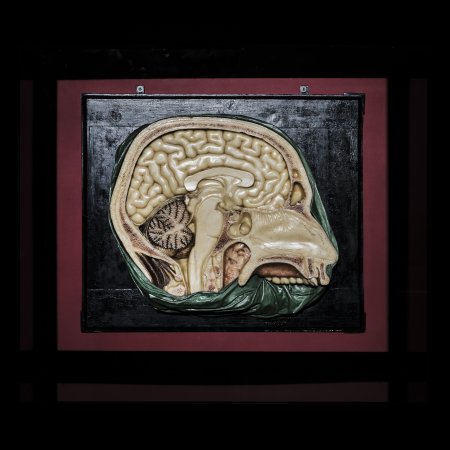

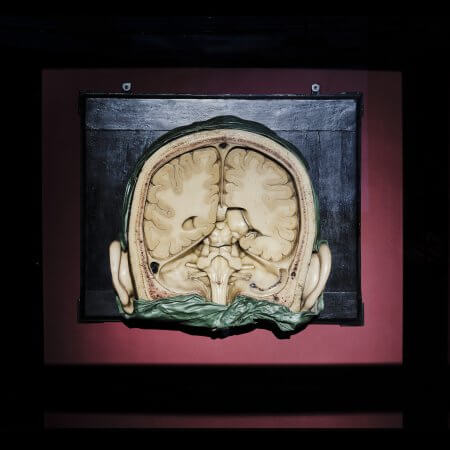

Anatomische Wachsfiguren der Sammlungen “Luigi Cattaneo” und Museum Palazzo Poggi, Universität Bologna

Antikensammlung und Skulpturensaal der Goethe-Universität Frankfurt

Antikensammlung der Justus-Liebig-Universität Gießen

Klinik für Dermatologie, Venerologie u. Allergologie; Universitätsmedizin, Goethe-Universität Frankfurt

Sammlung Hans und Benedikt Hipp

Kuratiert von Franziska Nori, Anita Lavorano, Pia Seifüßl und Angel Moya Garcia

Die Art und Weise, wie wir Menschen Körper betrachten, sie wahrnehmen und darstellen ist im ständigen Wandel. Kunst und Wissenschaft haben seit jeher mit Bildern von Körpern Geschichten über das Menschsein erzählt. Und so sind in unterschiedlichen Epochen immer neue Körperbilder und Deutungen entstanden.

Warum aber heute über den Körper nachdenken? Wissen wir nicht bereits genug über ihn? Wir alle haben Körper. Mehr noch: Wir alle sind Körper. Der Körper kann von außen betrachtet und von innen untersucht, vermessen und quantifiziert werden. Er kann pathologisiert und objektiviert, geheilt und umsorgt werden. Körper sind verwundbare Gebilde. Die Verletzlichkeit des Körpers ist eine existenzielle Bedingung des Menschen. Oder ist sie nur ein Problem, das wir versuchen unter Kontrolle zu bringen? Körper sind endlich. Und gleichzeitig sind Körper politisch. Der Körper ist nicht ausschließlich eine private Angelegenheit, er ist der Austragungsort von Weltbildern, von Wertesystemen und somit von Politik. Denn Verletzlichkeit ist in der Gesellschaft ungleich verteilt.

Zeitgenössische Künstler:innen bringen ein verändertes Gefühl der Körperlichkeit, deren Umdeutung und den Ruf nach einem neuen Menschenbild zum Ausdruck. Ihre Arbeiten treffen auf spektakuläre Objekte aus unterschiedlichen Bezugsfeldern und Zeiten: von den idealisierten Körperdarstellungen der archaisch-griechischen Kunst über religiöse Votivgaben als Bitten um Heilung sowie in Deutschland zum ersten Mal präsentierte anatomische Wachsfiguren aus dem 18. Jahrhundert bis zu neuesten Bildern der medizinischen Forschung, bei denen wir virtuell durch ein schlagendes Herz reisen.

Die Ausstellung bietet Ihnen eine Reise durch die Geschichte der Körperbilder, in der der zunehmend wissenschaftliche Blick ins Innere unseres Körpers die Frage danach, wer wir sind, immer wieder verschiebt und neu stellt.

Der Ausstellungsparcours

Den Auftakt bildet eine Kroisos-Kouros-Statue. Die zwei Meter hohe, männliche Figur aus archaisch-griechischer Epoche (530 v. Chr.) steht aufrecht und mit dem Blick in die Ferne gerichtet. Die Statue stammt aus der Antikensammlung und dem Skulpturensaal der Goethe-Universität Frankfurt und symbolisiert die Idealvorstellung eines Körpers. Sie steht weniger für einen individuellen Körper als vielmehr für eine kulturell geregelte und normierte Idee des „schönen Körpers“. In jener Zeit in Griechenland war der freie, erwachsene Mann das Maß aller Dinge und Zentrum des gesellschaftlichen und politischen Lebens. Er stand an der Spitze einer streng hierarchischen Ordnung, die sich in Klassen und Stände unterteilte: Frauen und Slaven unter ihm. Der Kroisos-Kouros setzt so den Fluchtpunkt der Ausstellung, in der ein Abbild des Körpers als Sinnbild für ein Weltbild steht und später immer mehr in individuelle Lesarten auffächert.

Vom normierten, idealisierten Körper führt der Weg in die radikale Gegenwart: The Alternative Limb Project der Londoner Designerin, Künstlerin und Prothetikerin Sophie de Oliveira Barata (*1982 London, GB). Zu sehen sind zwei ihrer zahlreichen Prothesen, zwei Arme. Die verblüffenden Objekte ersetzen nicht etwa ein fehlendes Körperteil möglichst naturgetreu, sie erweitern vielmehr dessen Erscheinungsbild und Funktion durch künstlerische Interpretation, sodass die alternativen Gliedmaße zum stolzen Empowerment der Persönlichkeit werden. Hier wird der Körper nicht mehr nur medizinisch repariert oder gesellschaftlich normiert – sondern zur Chance eines neuen Selbstentwurfs.

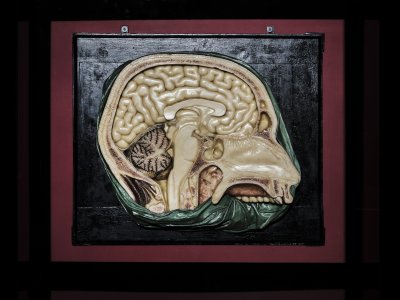

Vergangenheit und Zukunft des anatomischen Blicks treffen aufeinander. Zum ersten Mal in Deutschland wird die berühmte anatomische Venus (ca. 1782) von Clemente Susini (*1754 Florenz, IT; † Florenz, IT 1814) im Frankfurter Kunstverein zu sehen sein. Die lebensgroße weibliche Ganzkörperfigur liegt wie eine schlafende Schöne da, mit langem, echtem Haar. Ihre Augen sind geschlossen, ihr Kopf nach hinten geneigt. Doch ihr Rumpf ist aufgeschlitzt und gibt den Blick auf die inneren Organe in Schichten frei. Diese anatomische Wachsfigur steht sinnbildhaft für die Zeit der Aufklärung, in der Wissen ins Zentrum menschlicher Welterfahrung rückte. Der Künstler Clemente Susini entwickelte im 18. Jahrhundert eine neue Form der Darstellung, zwischen anatomischem Wissen und künstlerischer Interpretation. Unter Zusammenarbeit mit der Universität Bologna und deren Sammlungen “Luigi Cattaneo” und Museum Palazzo Poggi präsentiert die Ausstellung Anatomie der Fragilität zusätzlich neun weitere spektakuläre anatomische Wachsskulpturen. Ergänzend erzählt der Film Die Anatomin von Iris Fegerl auf eindrucksvolle Art die Geschichte der Anatomin und Wachskünstlerin Anna Morandi Manzolini. Sie war die erste Frau, die im 18. Jahrhundert in die rein männlichen Domäne der Universität Einlass fand.

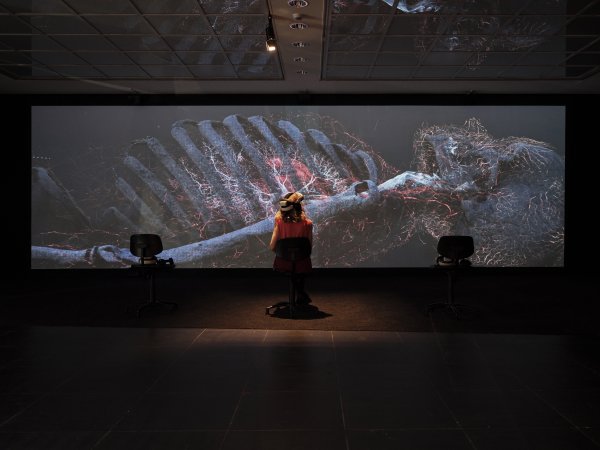

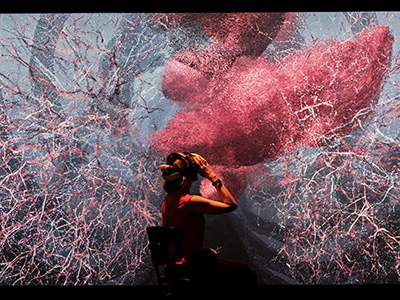

Den anatomischen Wachsfiguren gegenübergestellt können Besucher:innen das Innere des Körpers als virtuelles Erlebnis bereisen. Das Londoner Künstler:innenkollektiv Marshmallow Laser Feast hat eine immersive VR-Erfahrung geschaffen. Die Installation Evolver entstand in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Digitale Medizin MEVIS aus Bremen. Für die Öffentlichkeit kaum zugängliches medizinisches Rohmaterial wie Ganzkörper-MRT-Scans, MRA-Untersuchungen und Blutflussdaten einer Person stellen das wissenschaftliche Rohmaterial für diese künstlerische Arbeit dar.

Evolver beginnt mit einer zehn-minütigen Audio-Meditation. Die Stimme von Cate Blanchett führt in Englischer Sprache Besuchenden in die Ruhe der eigenen Atmung und so in die Beruhigung des eigenen Herzschlags. Im Anschluss versetzt eine vierundzwanzig-minütige VR-Erfahrung in die Blutkreisläufe, Lungenräume und das pulsierende Herz. Eine bewegtbild Projektion von fünfzehn Metern lässte Betrachter:innen in die medizinisch-künstlerischen Körperbilder eintauchen.

Zusätzlich kann die Teilnahme am interaktiven Teil der Installation nach vorheriger Anmeldung gebucht werden. Termine werden jeden Donnerstag von 17 bis 21 Uhr, jeden Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr sowie an Feiertagen angeboten. Jede virtuelle Reise dauert 45 Minuten. Termine können hier reserviert werden: calendly.com/frankfurterkunstverein.

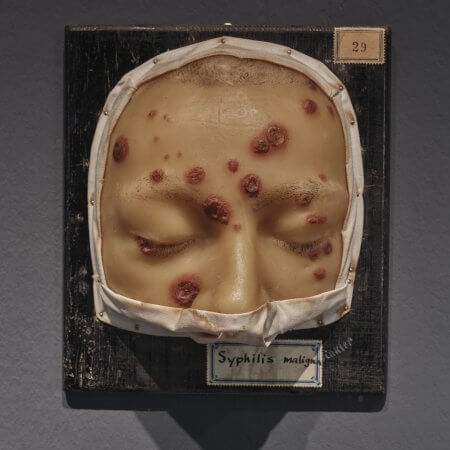

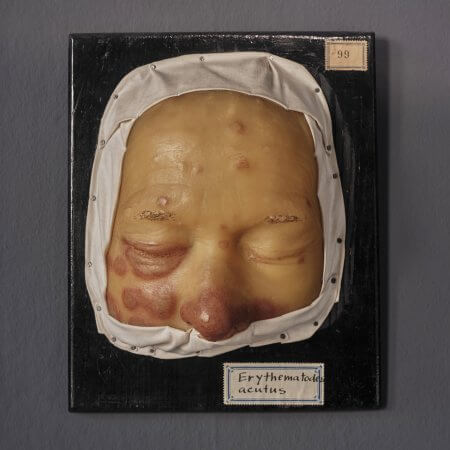

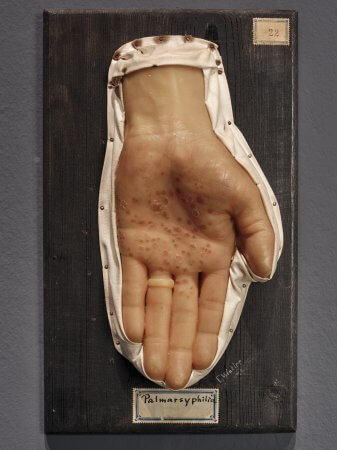

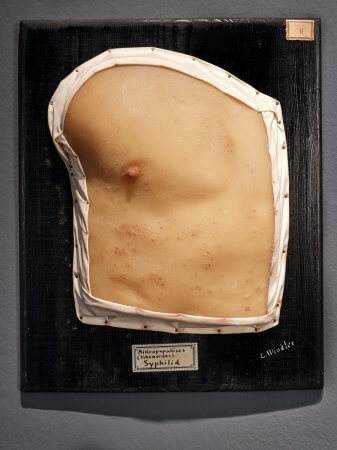

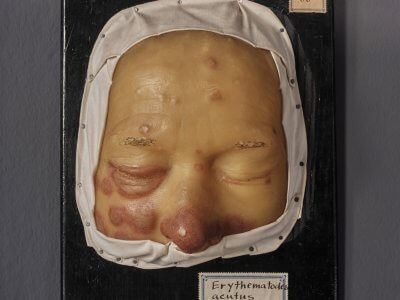

Der Frankfurter Kunstverein hat die Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Frankfurt gesucht. Aus der Sammlung der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Universitätsmedizin der Goethe-Universität Frankfurt sind naturgetreue Wachsmodelle von Hautkrankheiten und -verletzungen zu sehen. Die sogenannten Moulagen sind aus Wachs geformte, dreidimensionale und naturgetreue Nachbildungen von Körperteilen, die zur medizinischen Ausbildung dienen. Anders als bei den anatomischen Wachsmodellen aus der italienischen Tradition, die idealisierte und anonyme Körper darstellten, bewahren Moulagen das genaue Abbild einer echten, individuellen Person. Sie sind so das Abbild von Körperfragmenten, das die Spuren eines realen Menschen und seiner einmaligen Leidensgeschichte trägt – und gleichzeitig die Voraussetzung für die Weitergabe von Wissen in der Medizin.

In räumlicher Gegenüberstellung zeigt die südkoreanische Künstlerin Yein Lee (*1988 Incheon, KR) fünf Skulpturen. Die in Wien lebende Kunstschaffende leistet mit ihrem Werk Widerstand gegen eine Vorstellung des Körpers als makellos, intakt und immer funktionierend. Ihre Plastiken stellen menschenähnliche, lebensgroße Figuren dar, die, von ihren äußeren Hüllen befreit, auf ihre inneren Strukturen blicken lassen. Die Skulpturen konstruiert Lee aus elektrischen Kabeln, Stahlrohren, Computerteilen, aber auch aus Zweigen und Ästen sowie gefundenen Alltagsobjekten. Ihr Material ist synthetisch und natürlich zugleich. So entstehen fragile Körperwesen zwischen Technik und Natur, deren offene Strukturen Instabilität und Wandel verkörpern.

Votive sind Opfergaben, die Menschen in Zeiten der Not höheren Kräften darbieten. Es sind Ding gewordene Gebete um Heilung und um Schutz in Zeiten des Leids, oder Dank für wundersame Rettung und Hilfe. Seit Jahrtausenden existiert diese Form der Anrufung göttlicher Kraft und Fürbitte fast unverändert. An jedes einzelne Votiv ist die Lebensgeschichte eines Menschen gebunden, dessen Bitte die Gabe in Gestalt des Votivs erzählt. Die Ausstellung Anatomie der Fragilität zeigt 23 etruskische Terrakotta-Votive aus dem Bestand der Antikensammlung der Professur für Klassische Archäologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Sie stammen aus der Sammlung des Anatomen Ludwig Stieda, der sie 1899 im heutigen Isola Farnese, das über den Ruinen der antiken Stadt Veji liegt, erwarb. Sie datieren überwiegend ins späte 3. bis mittlere 2. Jahrhundert v. Chr. und gehören zu den frühesten erhaltenen Zeugnissen einer religiösen Praxis, die in verschiedenen Kulturen über Jahrtausende fortgeführt wurde.

Ihnen gegenüber stehen Objekte aus der Sammlung von Hans und Benedikt Hipp aus Pfaffenhofen. Der Bestand umfasst Votive, die bis ins frühe 17. Jahrhundert zurückreichen. Zu sehen sind blutrot gefärbte Wachs-Votive und die dazugehörigen Holzmodel. Im süddeutschen Raum wurden Votivgaben seit dem Barock vor allem aus dem formbaren, organischen Bienenerzeugnis gefertigt. Die Eigenschaften von Wachs sind unmittelbar mit der Fleischlichkeit und Verletzlichkeit des menschlichen Körpers verbunden. Die Figuren wurden seriell aus demselben Model gegossen und viele sind optisch identisch, doch trägt jedes einzelne Objekt eine individuelle Geschichte, einen Wunsch oder eine dringende Hoffnung in sich.

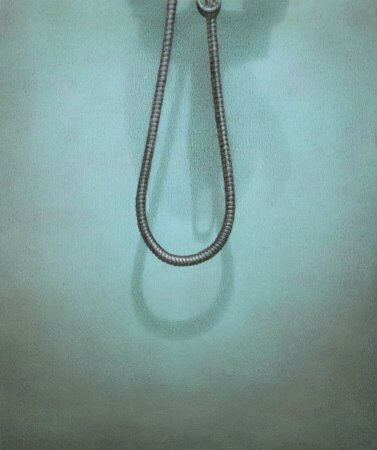

Mit den Votivgaben treten fünf Gemälde der italienischen Künstlerin Chiara Enzo (*1989 Venedig, IT) in einen räumlichen Dialog. Ihr zentrales Sujet ist der menschliche Körper als die Schnittstelle alles menschlichen In-der-Welt-Seins. Die kleinformatigen Malereien sind hyperrealistisch. Sie zeigen Körperoberflächen, die nie intakt und unversehrt sind. Spuren von Verletzungen, Eingriffen, epidermische Reaktionen oder Abdrücke von Abwesendem werden zum Motiv. Enzo stellt Fragen nach den universellen Erfahrungen des Menschseins: Intimität, Verletzlichkeit, Krankheit – und wie wir aus Wahrnehmung eine Idee von Wirklichkeit erschaffen.

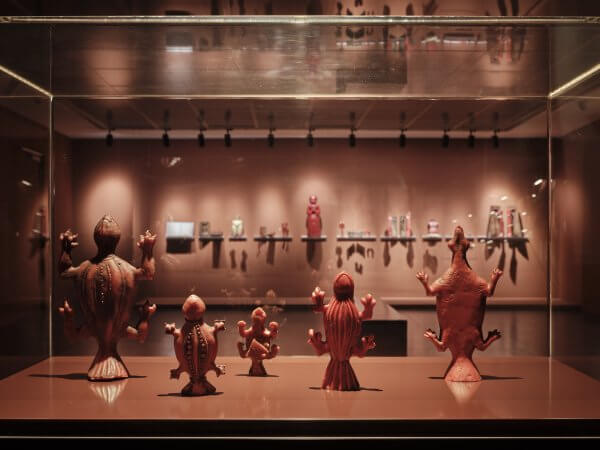

Eine große Rauminstallation von Agnes Questionmark (*1995 Rom, IT) bildet den Schlusspunkt der Ausstellung. Sie setzt drei lebensgroße Skulpturen und sechs Wandobjekte zusammen, die eigens für die Ausstellung geschaffen wurden. Ausgangsmaterial der Künstlerin sind Bilder chirurgischer Eingriffe am offenen Herzen.

Diese sind digital und analog verfremdet und mit Silikon oder Wachs überformt. Als imposante Wandtafeln erinnern sie an das Leibliche und Fleischliche der Körperinnenräume. Das Zentrum des Raumes bilden drei lebensgroße Skulpturen. Mischwesen, zwischen Alien und mythologischen Wasserfiguren – halb Mensch, halb Tier. Das Fremde, das Andersartige, das der Gesellschaft als monströs gilt, verkörpert bei Questionmark erlebte Zustände des Dazwischen. Agnes Questionmark verweist auf die Macht rein medizinischer Bewertung, die Subjekte fixiert, Geschlechter zuweist und Abweichungen pathologisiert. Sie eignet sich die klinischen Bildwelten an, formt sie um, womit ihre Kunst zu einem Akt der Selbstermächtigung wird – jenseits binärer Kategorien von männlich und weiblich, gesund und krank, menschlich und nicht-menschlich, fragil und resilient.

Die Ausstellung spiegelt die programmatische Ausrichtung des Frankfurter Kunstvereins wider, bei der die aktuelle Kunst und die Wissenschaften als gleichwertige Ausdrucksformen menschlichen Wissensdrangs und der Sinnsuche befragt werden.

Sie entstand unter der Schirmherrschaft des Italienischen Generalkonsulats in Frankfurt am Main.

Wir danken:

Italienisches Generalkonsulat Frankfurt: Massimo Darchini (Generalkonsul), Silvia Bianchi (Vizekonsulin) Michele Santoriello (Kulturbüro)

Goethe-Universität Frankfurt: Prof. Dr. Enrico Schleiff (Präsident), Prof. Dr. med. Bastian Schilling (Direktor der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Universitätsmedizin), Prof. Dr. Falk Ochsendorf, Thomas Koculak, Ilona Büttner und Andrea Steininger-Rusch (Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Universitätsmedizin), Dr. Matthias Recke (Kustos der Antikensammlung und des Skulpturensaals), Prof. Dr. Anja Klöckner (Professur Klassische Archäologie), Dr. Judith Blume (Koordinatorin der Sammlungen an der Goethe-Universität)

Justus-Liebig-Universität Gießen: Prof. Dr. Katharina Lorenz (Präsidentin), Dr. Michaela Stark (Antikensammlung der Professur für Klassische Archäologie)

Alma Mater Studiorum – Universität Bologna, Museales System der Universität: Prof. Dr. Giuliana Benvenuti (Präsidentin), Prof. Dr. Stefano Ratti (Wissenschaftlicher Referent der Sammlung anatomischer Wachsmodelle “Luigi Cattaneo”), Prof. Dr. Lucia Corrain (Wissenschaftliche Referentin des Museums Palazzo Poggi), Dr. Annalisa Managlia (Technische Koordinatorin), Dr. Cristina Nisi (Rechte, Reproduktionen und Leihgaben); Daniele Angellotto (Restaurator am Opificio delle Pietre Dure, Florenz)

Hans und Benedikt Hipp (Sammlung Hipp, Pfaffenhofen); Agnes Questionmark; Arturo Passacantando (Studio Agnes Questionmark); Zabludowicz Foundation, Ko-Finanzierung Produktion Agnes Questionmark; Pepe Baena Diví (Airas Wang de Lafée, Girona, Vertretung Agnes Questionmark); Chiara Enzo; Lorenzo Ciavaglia, Paolo Zani (Galleria Zero, Mailand, Vertretung Chiara Enzo); Matteo Larice; Mariolina Bassetti; Mauro de Iorio (Collezione De Iorio, Italien); Stefano Menconi (MA COLLECTION Singapore); Yein Lee; Sophie de Oliveira Barata (The Alternative Limb Project); Marshmallow Laser Feast: Mike Jones (Produktionsleiter, Partner), Emmanuel Adanlawo (Produzent), Sarah Gamper-Marconi (Studioleiterin), Louise Deschamps (Kommunikation); Iris Fegerl; Bianka Hofmann (Leiterin Wissenschaftskommunikation, Fraunhofer-Institut für Digitale Medizin MEVIS); Dr. Wolfgang David (Direktor Archäologisches Museum Frankfurt)

Wir danken den Kolleg:innen aus dem „Netzwerk Nachhaltige Kultur Frankfurt“ für ihre Unterstützung:

Historisches Museum Frankfurt: Dr. Doreen Mölders (Direktorin), Carolina Maddè (Ausstellungs- und Veranstaltungsmanagement)

Schirn Kunsthalle Frankfurt: Esther Schlicht (Stellvertretende Direktorin, Ausstellungsleiterin und Kuratorin), Christian Teltz (Technische Leitung), Andreas Gundermann (Leitung Hängeteam)

Städelmuseum: Dr. Philipp Demandt (Direktor), Sven Lubinus (Stellvertretender Leiter Ausstellungsdienst), Thorsten Knapp (Technik)

Deutsches Ledermuseum Offenbach: Dr. Inez Florschütz (Direktorin), Ralph Müller (Haustechnik), Yvonne Scholz (Büro der Direktion)