Chiara Enzo

A me stessa (An mich selbst), 2019

Tempera-Gouache, Pastellkreide und Buntstiften auf Karton, auf Holzplatte montiert

16,8 x 24 cm, mit Rahmen 17,5 x 24,7 x 3,1 cm

Courtesy Private Sammlung, Italien

Senza titolo (pelle) (Ohne Titel, Haut), 2019

Tempera-Gouache, Pastellkreide und Buntstiften auf Karton, auf Holzplatte montiert

15 x 17,7 cm, mit Rahmen 15,8 x 18,6 x 3,1 cm

Courtesy MA COLLECTION Singapore

Visceri III (Addome operato) (Viscera III, operierter Bauch), 2022

Aquarell, Pastellkreide und Buntstiften auf Karton, auf Holzplatte montiert

24,3 x 15 cm, mit Rahmen 25 x 15,7 x 3,1 cm

Courtesy Collezione De Iorio, Italy

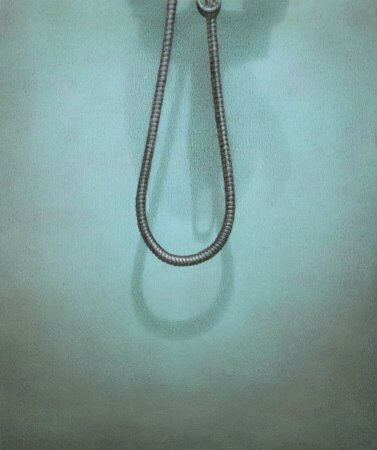

Senza titolo (doccia) (Ohne Titel, Dusche), 2019

Tempera-Gouache, Pastellkreide und Buntstiften auf Karton, auf Holzplatte montiert

17,7 x 15 cm, mit Rahmen 18,4 x 15,6 x 3,1 cm

Courtesy Private Sammlung, Italien

Visceri IV (Gambe) (Viscera IV, Beine), 2023

Aquarell, Pastellkreide und Buntstiften auf Karton, auf Holzplatte montiert

22 x 15 cm, mit Rahmen 22,7 x 15,8 x 3,1 cm

Courtesy Private Sammlung, Italien

Chiara Enzos Arbeit kreist um die Frage nach den Grenzen des Selbst und des anderen. Wo endet das „Ich“, wo beginnt das „Du“? Haben wir einen Körper oder sind wir ein Körper? Oder vielleicht beides: Sind wir der Körper, den wir haben? Sie stellt Fragen nach den universellen Erfahrungen des Menschseins: Intimität, Verletzlichkeit, Zerbrechlichkeit, Krankheit – und wie wir aus Wahrnehmung eine Idee von Wirklichkeit erschaffen.

Ihr zentrales Sujet ist der menschliche Körper, der Organismus – im Griechischen „organon“, Instrument –, verstanden als lebendiges Untersuchungsinstrument und als Ort von Wahrnehmung. Der Körper wird bei ihr zur Schnittstelle alles menschlichen In-der-Welt-Seins: zum vermittelnden Element, durch das unser Ich in Beziehung zur Welt tritt. Körper, Emotionen und Gefühle verbindet eine untrennbare Wechselwirkung. Durch den Körper empfinden wir Emotionen. Sie lassen biologische und psychologische Reaktionen entstehen, Gefühle, mit denen wir die Wirklichkeit entschlüsseln. Wir HABEN keinen Körper, wir SIND unser Körper, in der Einmaligkeit seiner Beschaffenheit.

Chiara Enzo erzählt, dass ihre Bilder aus dem Gefühl der Zersplitterung heraus entstehen. Sie empfindet es als unmöglich, die Welt in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Daher wendet sie sich den kleinsten Einheiten, den minimalen, detaillierten Erfahrungen zu. Ihre Gemälde zeigen immer Ausschnitte und Teilansichten. Sie fokussiert auf Spuren, die Körper hinterlassen, Abwesenheiten oder Fragmente von Körpern, die in extremen Nahansichten befremdlich privat und intim anmuten. Die Fragmentierung spiegelt nicht nur ihr eigenes Erleben, sondern auch eine zeitgenössische Erfahrung: die Wahrnehmung einer Welt, die uns durch Bilder und Medien in Bruchstücken begegnet. Die Motive stammen aus verschiedenen Bildkontexten, aus Magazinen, den sozialen Medien, persönlichen Aufnahmen, aus denen die Künstlerin ein umfangreiches Archiv geschaffen hat.

In ihrer fragmentarischen Natur erzählen ihre Motive keine große, abgeschlossene Geschichte, sondern zeigen die Bruchstücke, die Lücken, das Unvollständige. Viele ihrer Arbeiten kreisen um Bilder intimer Momente, die zugleich in der digitalen Welt verbreitet sind. Soziale Medien als privates Archiv der Intimität. Dieser ambivalente Ursprung verschiebt die Wahrnehmung: Was persönlich und verletzlich wirkt, ist zugleich öffentlich und massenhaft verfügbar. Auch im Zeitalter technologisch gestützter Medizin bleibt die existenzielle Erfahrung menschlicher Verletzlichkeit grundlegend und unverrückbar.

Chiara Enzo arbeitet rigoros und konsequent in kleinen Formaten, was ihr extreme Präzision und Langsamkeit abverlangt. Aber es ist nicht die Intimität des Schaffensprozesses allein – zwischen Künstlerin und Werk –, die die Künstlerin interessiert, sondern auch diejenige zwischen Werk und Betrachtenden. Das kleine Format und die Detaildichte zwingt diese, sich dem Bild körperlich zu nähern. Der Blick fällt auf Körperoberflächen, die nie intakt und unversehrt sind. Sie tragen Spuren von Verletzung, Eingriffen, epidermischen Reaktionen oder Abdrücke.

Enzo sucht nach einer Erfahrung der Verbindung zwischen dem Motiv, dem Werk und den Betrachtenden. Sie malt Oberflächen, die nicht nur visuell, sondern fast taktil erfahrbar sind. Als ob der Blick selbst tastend würde, als ob die Augen die Funktion von Händen übernehmen könnten. In diesem Spannungsfeld sucht ihre Arbeit nach einer Form von Berührung zwischen Bild, Körper und Wahrnehmung.

Enzos künstlerische Arbeit entsteht aus dem Akt des Zeichnens. Sie zeichnet mit Buntstiften und geht dann über in einen Prozess des Malens in unzähligen Schichten. Sie beschreibt diese Praxis als den Versuch, Wirklichkeit durch die zeichnerische Geste zu rekonstruieren. Mit dem Sehsinn tastet sie die Wirklichkeit ab und schafft so ein Verhältnis zwischen dem Ich und dem Gegenüber. Durch das Gemälde, durch das Abbild eines Körpers, ganz nah und ungeschützt, entsteht ein Gefühl. Die Nähe ist körperlich und Nähe ist auch ein Gefühl. Und Nähe bedeutet Risiko und Verletzlichkeit.

Seit jeher ist der Akt des Zeichnens ein visueller Denkprozess. Durch ihn werden Gedanken und Gefühle bildhaft, Entscheidungen über die Darstellungsweise des Motivs – Grundform, Ausschnitt, Linienführung, Perspektive und Farben – schaffen eine eigenständige Wirklichkeit durch die Kunst. So ist das Sehen, Beobachten und Zeichnen für Chiara Enzo nicht nur Technik, sondern eine Form der Erkenntnis. Eine Weise, die Welt abzutasten, sie zu erfassen und sich mit ihr zu verbinden. Die Zeichnung ist für Chiara Enzo ein Werkzeug, der Realität Sinn zu verleihen. Eine Annäherung an die Wirklichkeit, die wir durch unseren Körper erkunden.

Ihre Arbeitsweise ist von einer großen Langsamkeit und Beharrlichkeit geprägt. Für die Entstehung eines einzelnen Bildes bedarf es oft monatelanger Arbeit. So begleiten die Werke die Künstlerin über einen langen Zeitraum hinweg. Mit Gouache, Aquarell, Pastellkreide und Buntstiften setzt sie beharrlich Zeichen auf Karton, die sich im Verlauf der Zeit zu einem detailreichen Bild verdichten. Die trockene Pulvrigkeit ihrer Materialien erlaubt es ihr, den Prozess bewusst in die Länge zu ziehen.

In der Ausstellung Anatomie der Fragilität werden Chiara Enzos zarte Werke einzeln unter die Votivgaben der Sammlung Hans und Benedikt Hipp und die etruskischen Exvotos der Justus-Liebig-Universität Gießen gehängt. Gemeinsam legen sie Zeugnis ab über die urmenschliche Erfahrung von Verwundbarkeit und den Wunsch nach Heilung. Doch wie dies geschieht und welchen Stellenwert das Abbild des Körpers besitzt, ist gänzlich verschieden. Votivgaben wohnt ein magisches Denken inne, bei dem einem symbolischen Abbild, einem stellvertretenden Teilstück von einer Gemeinschaft die Kraft zugesprochen wird, ein Wunder im Hier und Jetzt am realen Körperteil zu vollziehen. Chiara Enzos Gemälde hingegen verhandeln die Frage, was – im Zeitalter digitaler Technologien und bildgebender Verfahren – die Bilder des Körpers und dessen Inszenierungen aussagen. Chiara Enzo fordert die Fähigkeit des Betrachtenden heraus, in ihre fotorealistischen Körperbilder eine empathische Imagination zur Entschlüsselung hineinzulesen und mit den überhöhten Selbstdarstellungen zu brechen.

A me stessa (An mich selbst) zeigt ein weibliches Porträt, das unterhalb des Kinns Hals und Ausschnitt zeigt. Der Titel verrät, dass es sich dabei um ein Selbstporträt handelt. Selbstporträts sind in der Kunst traditionell ein Ort der Selbsterkenntnis und der Selbstinszenierung. Künstler:innen haben so nicht nur ihr äußeres Erscheinungsbild festgehalten, sondern es als Mittel eingesetzt, um sich selbst zu befragen. Es ist weniger ein Abbild als vielmehr ein Versuch, hinter den Spiegel zu blicken und das eigene Dasein zu durchdringen.

Das Gesicht und besonders der Blick sind immer Hauptträger von Identität, Projektionsfläche von Innerlichkeit und Sichtbarmachung eines Selbst. Chiara Enzo bricht mit dieser Tradition und zeigt bewusst nicht ihr Gesicht. Sie verlagert die Aufmerksamkeit auf den Körper, auf jene Partien, die meist am Rande des Bildes stehen: Kinn, Haarspitzen, Hals, ein Ausschnitt des Brustbeins. Und dieses rückt sie ins Zentrum, gezeichnet durch Kratzspuren, von einer geröteten, verletzlich wirkenden Haut. Es erzählt von Empfindlichkeit, von einer leiblichen Erfahrung, ohne dass ein konkretes Ereignis benannt wird. Das Gesicht bleibt verborgen, die Identität anonymisiert. Und dennoch tritt ihre persönliche Erfahrung hervor.

Damit formuliert Enzo ein anderes Verständnis des Selbstporträts: Nicht das Wiedererkennen des Individuums steht im Vordergrund, sondern das Erspüren einer körperlichen Wahrheit. Das Selbst wird nicht über das Gesicht, sondern über die Spur, über die Haut, über die Zeichen von Verletzlichkeit erzählt.

Das Bild Senza titolo (pelle) (Ohne Titel, Haut) zeigt eine Nahaufnahme von Haut. Die Haarbälge treten hervor, die Haare sind aufgerichtet. Gänsehaut. Es ist eine Emotion, eine körperliche Reaktion, die hier dargestellt wird – und die die Haut als Organ hervorhebt. Ein im Bild eingefrorener Moment, in dem sich das Flüchtige des Empfindens in eine dauerhafte Spur verwandelt.

Die Haut spielt dabei eine zentrale Rolle für Enzos Auffassung vom In-der-Welt-Sein. Sie ist Grenzorgan und Kontaktfläche zugleich – mächtig und extrem empfindlich. Der Raum von Lust und Schmerz zugleich. Über sie erfahren wir Berührung, Lebendigkeit und Verbindung zur Welt. Und sie ist die Grenze zur Außenwelt. Zugleich ist sie das intimste Organ, das man von sich zeigen kann. Ihre Unvollkommenheit macht sie besonders interessant: Sie altert, vernarbt, trägt Spuren. In ihr lässt sich die Geschichte eines Menschen lesen, sie bewahrt Spuren des gelebten Lebens und erzählt von der Vergangenheit und Vergänglichkeit eines Menschen.

In der Arbeit Visceri III (Viscera III) zeigt Chiara Enzo einen operierten Unterleib. Der Ausschnitt fokussiert auf den Bauchnabel, auf dem der Abdruck eines frisch entfernten Pflasters zu erkennen ist. Darum herum sind Stiche und Fäden einer Operation zu sehen. Enzo richtet den Blick auf verletzte Hautpartien, auf Spuren, Rötungen, Kratzer, Narben. Es sind Körper, die jeder Form von Idealisierung entzogen sind. So auch in der Arbeit Visceri IV (Gambe) (Viscera IV, Beine): Statt eines makellosen Körpers, einer makellosen Haut eröffnet sie einen ungefilterten Blick auf die Imperfektion alles Körperlichen und die Abweichung vom Ideal als Inhalt von Kunst.

Es finden sich in Chiara Enzos Werk auch Bildräume, in denen der Körper abwesend ist, aber dennoch als Präsenz spürbar bleibt: Darstellungen von Oberflächen und Räumen, die keine Körper zeigen, und doch von Körperlichkeit durchdrungen sind. Das Werk Senza titolo (doccia) (Ohne Titel, Dusche) eröffnet einen isolierten Blick auf den Schlauch eines Duschkopfes. Abbild und Erinnerung zugleich, atmosphärisch dicht in der Leere eines Krankenhauswaschraums.

Chiara Enzo (*1989 Venedig, IT) lebt und arbeitet in Venedig. Ihre Praxis bewegt sich zwischen Malerei und Zeichnung. 2018 schloss sie ihr Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Venedig ab. 2013 studierte sie ein Jahr lang an der De Montfort University in Leicester (UK). Enzo nahm an der 59. Biennale von Venedig (IT) teil und ist teilnehmende Künstlerin der diesjährigen 18. Quadriennale di Roma (IT). Zuletzt wurden ihre Werke in den folgenden Institutionen gezeigt: bei By Art Matters in Hangzhou (CN); im MACRO Museum in Rom (IT); in der Triennale Milano, Mailand (IT); im Studio Neil Beloufa in Paris (FR), in der Fondazione ICA in Mailand (IT), in der Fondazione Bevilacqua La Masa in Venedig (IT) sowie in der Galleria Zero in Mailand (IT).