Die anatomische Venus von Clemente Michelangelo Susini und die Werkstatt für Wachsplastik in Florenz

Venerina (Liegende weibliche Figur mit abnehmbaren anatomischen Teilen), 18. Jahrhundert (ca. 1782)

Anatomisches Modell aus bemaltem Wachs, Haar, Holz, Stoff und Perlen

Körperfigur 138 x 57 x 26 cm; mit Rahmen 165,5 x 75 x 47 cm

Courtesy Alma Mater Studiorum – Universität Bologna | Museales System der Universität | Museum Palazzo Poggi

Die Skulptur stammt aus der spektakulären Sammlung des Museums Palazzo Poggi der Universität Bologna.

Es handelt sich um eine anatomische Figur, entstanden 1782. Das Wachsmodell einer weiblichen Figur ist liegend auf einem Bett dargestellt, den Kopf zurückgebeugt, der Körper leicht verdreht. Sie trägt eine Perlenkette um den Hals. Langes Echthaar rahmt ihr Gesicht und bedeckt ihr Schambein. Von den Schlüsselbeinen bis zum Schambein ist ihr Körper geöffnet. Die inneren Organe liegen frei. Man sieht das Herz im Brustkorb, die Leber, die Nieren, Knochen, Nerven und Venen sowie die Gebärmutter, in der ein Ungeborenes liegt. Bauchdecke, Rumpfmuskulatur, Darm und weitere Organe liegen um den Körper angeordnet. Die Figur liegt geöffnet wie auf einem medizinischen Seziertisch, inszeniert aber wie eine schlafende Schöne im Augenblick zwischen Leben und Tod.

Die sogenannte Venerina (kleine Venus) wurde nach dem Körper einer damals verstorbenen jungen Frau modelliert. Anders als viele andere Wachsfiguren, die aus Teilen mehrerer Leichname komponiert wurden, geht ihr Inneres auf einen zusammenhängenden Körper zurück. Heute lässt sich erkennen, dass die Frau an einer angeborenen Herzerkrankung starb. Sie war im fünften Monat schwanger. Das vergrößerte Herz, die erweiterten Blutgefäße und der kleine Fötus zeigen die Ursache ihres frühen Todes.

Weltweit existieren nur 18 solcher lebensgroßen anatomischen Frauenfiguren. Sie werden als „anatomische Venus“ bezeichnet. Alle gehen zurück auf eine erste Figur von Clemente Michelangelo Susini (1754–1814), die er im Auftrag des Hauses Habsburg-Lothringen für den Hof von Florenz aus Bienenwachs fertigte. Jede ist in ihrer Komposition einzigartig. Mit größter Präzision nachgebildet, geben die Figuren den Blick auf innere Organe frei, deren Funktionen damals oft unbekannt waren.

Die Florentiner Wachswerkstatt, in der Clemente Susini arbeitete, ging aus derjenigen der Universität Bologna hervor. Während in Bologna naturgetreue Wachsmodelle im Wesentlichen für Forschungs- und Lehrzwecke entstanden, sollten die Figuren in Florenz als Anschauungsmodelle für ein breiteres Publikum dienen. Als führender Meister der Werkstatt und Künstler arbeitete Susini eng mit Anatomen zusammen. Sie stellten für das neu gegründete naturwissenschaftliche Museum La Specola die anatomischen Modelle her. Sie sezierten die Körper und bereiteten die anatomischen Präparate für die Werkstatt vor. Susini schnitzte Strukturen aus Wachsblöcken, modellierte erwärmte Wachsmassen oder formte Organe direkt vom Originalpräparat ab. Zusätzlich nutzte er Gipsnegativformen, um die Gestalt der Organe dauerhaft festzuhalten. Die Formen ließen sich mehrfach verwenden. Diese Technik machte die schnelle und präzise Vervielfältigung überhaupt erst möglich.

Susinis Alleinstellungsmerkmal und künstlerische Erfindung war eine neuartige Verbindung zwischen wissenschaftlicher Präzision und künstlerischer Interpretation. Ihn prägten die Kunstströmungen seiner Zeit: die barocke Dramatik und das klassizistische Ideal des menschlichen Körpers. Dieses war getragen von einer Vorstellung von Harmonie, ausgewogenen Proportionen und zeitloser Schönheit, wie sie aus der antiken Kunst bekannt war.

Die Florentiner Wachswerkstatt hat bis heute einen internationalen Ruf. Zur damaligen Zeit produzierte sie eine Vielzahl an Wachsmodellen, die an Museen und Universitäten in ganz Europa gingen. Immer entstanden die Figuren aus der Zusammenarbeit von Kunsthandwerker:innen aus dem Kunstbereich und Wissenschaftler:innen aus Medizin und Anatomie.

Die Florentiner Specola war das erste Museum der westlichen Welt seiner Art. Bereits damals stand es allen offen, jedoch zu gesellschaftlich getrennten Öffnungszeiten: einerseits für „sauber gekleidete“ Besucher:innen aus den unteren Schichten, andererseits für die „gebildeten“ Angehörigen der Oberschicht. Die Sammlung umfasste 19 vollständige männliche und weibliche anatomische Figuren, davon nur wenige in Schichten auseinandernehmbar, über 1.400 Wachsmodelle einzelner Organe und Körperteile, dazu Präparate der vergleichenden Anatomie sowie zoologische Objekte.

Die Gründung des Museums im Jahr 1775 fiel in eine Zeit des Umbruchs. In Florenz endete die Herrschaft der Medici. Die neuen Regent:innen aus dem Haus Habsburg-Lothringen förderten Wissenschaft und Bildung mit dem Ziel, das Wissen über die Natur systematisch zu erfassen und zum Nutzen der Gesellschaft einzusetzen. Dieses Klima der Aufklärung prägte auch die Arbeit von Clemente Susini.

Für uns heute ist die anatomische Venus mehr als nur ein Lehrmittel. Sie verdeutlicht, dass die Wissenschaft stets die ideellen, kulturellen, ästhetischen und emotionalen Auffassungen ihrer Zeit spiegelt und deren kulturellen Kontext transportiert. An ihr zeigt sich, dass medizinisches Wissen nie rein objektiv, sondern vielmehr von künstlerisch-ästhetischen Prinzipien durchdrungen ist.

Die anatomische Venus präsentiert eine Vorstellung von Weiblichkeit, die untrennbar mit Mutterschaft verbunden ist. Das zeigt sich in der Darstellung der anatomischen Venus als Schwangere ebenso wie im medizinischen Interesse am weiblichen Reproduktionsorgan – als wären die primäre Funktion des weiblichen Körpers und die Rolle der Frau in der Gesellschaft auf Fortpflanzung reduziert. Ihre passive, hingebungsvolle Pose macht sie zugleich zum Objekt der wissenschaftlichen Betrachtung und des erotischen Begehrens. Ein Bild, das sich heute auch als Ausdruck des männlichen Blicks lesen lässt.

Die verführerische Körperhaltung der anatomischen Venus entsteht aus einer künstlerischen Entscheidung. Anatomie wird nicht nur vermittelt, indem man Strukturen zeigt, sondern indem man das Fühlen, Begehren und Leiden des Körpers ins Zentrum rückt. Die Pose der anatomischen Venus veranschaulicht die Vorstellung von Fragilität und Leid der fleischlichen Leiblichkeit.

Darin spiegelt sich ein zentraler Paradigmenwechsel des 18. Jahrhunderts: Zuvor war das Körperbild von kirchlich-religiösen Vorstellungen geprägt. Mit der Aufklärung begann man den Körper empirisch zu untersuchen und zu erfahren, dass er durch ein komplexes System auf Reize reagiert und Empfindungen sich daraus ergeben.

Testa, tronco e arto destro con dimostrazione della circolazione sanguigna e linfatica (Kopf, Rumpf und rechter Arm mit Darstellung des Blut- und Lymphkreislaufs), 1810

Anatomisches Modell aus bemaltem Wachs in Mischtechnik

115 x 70 x 26 cm

Apparato visivo con dimostrazione delle sue varie parti (Sehapparat mit Darstellung seiner verschiedenen Teile), 18. Jahrhundert (1790)

Anatomisches Modell aus bemaltem Wachs, Holz, Stoff

51,5 x 38 x 11,5 cm

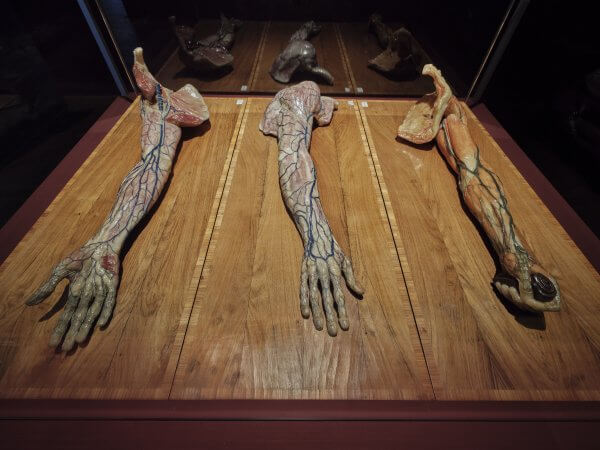

Vene e nervi superficiali della superficie palmare dell’arto superiore destro (Oberflächliche Venen und Nerven der palmaren Fläche des rechten Oberarms)

Vene e nervi superficiali della superficie dorsale dell’arto superiore destro (Oberflächliche Venen und Nerven der dorsalen Fläche des rechten Oberarms)

Vene superficiali dell’arto superiore preparato dopo l’asportazione della fascia superficiale (Oberflächliche Venen des Oberarms, präpariert nach Entfernung der oberflächlichen Faszie)

18.-19. Jahrhundert

Anatomische Modelle aus bemaltem Wachs, Holz

95 x 39,5 x 24,5 cm; 95 x 39,5 x 24,5 cm; 95 x 39,5 x 22,5 cm

Courtesy Alma Mater Studiorum – Universität Bologna | Museales System der Universität | Sammlung anatomischer Wachsmodelle “Luigi Cattaneo”

Neben der Venerina zeigt die Ausstellung Anatomie der Fragilität auch spätere Werke von Clemente Susini aus der Sammlung “Luigi Cattaneo” in Bologna. Diese entstanden Anfang des 19. Jahrhunderts als Lehrmaterial für die medizinische Ausbildung. Im Unterschied zur anmutig inszenierten Venerina stehen hier Genauigkeit und wissenschaftliche Präzision im Vordergrund. Der Stilwandel erklärt sich aus dem Wechsel des Auftraggebers: vom Museumspublikum zur Universität von Bologna.

Ein Modell stellt den Oberkörper einer Frau ohne linken Arm dar. An Hals, Kopf und dem rechten Arm ist die Haut entfernt, sodass Arterien, Venen und das Lymphsystem sichtbar werden. Besonders deutlich treten die Lymphknoten in Achselhöhle, seitlichem Hals und Nacken hervor. Auch die vordere Brust- und Bauchwand ist geöffnet, sodass die dichte Gefäß- und Lymphstruktur nahe der unteren Hohlvene und der Aorta erkennbar ist. Der Dünndarm wurde entfernt, um die dahinterliegenden Gefäße freizulegen. Dass das Lymphsystem so präzise dargestellt ist, verweist auf die enge Zusammenarbeit von Susini mit dem Anatomen Paolo Mascagni. Gemeinsam schufen sie Modelle, die die bahnbrechenden Erkenntnisse Mascagnis sichtbar machten. Susinis Arbeit basiert auf akribischen Studien: rund 300 Sektionen und der Einsatz von Quecksilber zur Füllung der Gefäße. Bemerkenswert ist, dass er sogar Lymphgefäße im Gehirn darstellte – eine Struktur, die erst 2014 durch moderne Bildgebung bestätigt wurde. Im Unterschied zu den Bologneser Wachsmodellen, die auf echten menschlichen Knochen aufgebaut sind, besteht dieses Werk vollständig aus Wachs. Metallstützen sorgen für Stabilität – typisch für Susinis Florentiner Produktion.

Ein weiteres Wachsmodell widmet sich dem menschlichen Sehapparat in all seinen Teilen. Vom geöffneten Schädel über die Schichten des Augenlids bis zum Augapfel selbst sind die Strukturen sichtbar gemacht. Die Besucher:innen können die äußere Form des Auges, die Muskeln, die Linse und das Innere des Augapfels in einzelnen, sorgfältig gearbeiteten Modulen erkunden. Jedes Detail ist präzise modelliert, sodass die Komplexität des Sehens auf anschauliche Weise erfahrbar wird.

Drei weitere Modelle zeigen menschliche Arme in unterschiedlichen Schichten. Ein Arm ohne Haut und oberflächliche Faszie legt die oberflächlichen Venen frei, ein weiteres Präparat zeigt die Handinnenfläche eines rechten Arms mit Venen und Nerven, das dritte den Handrücken mit denselben Strukturen. Selbst feinste Gefäß- und Nervenverläufe hat Susini naturgetreu nachgebildet.

Viele Modelle entstanden jedoch nach seinen Urformen durch Lernende und Mitarbeitende, sodass Originale und Werkstattarbeiten oft schwer zu unterscheiden sind. Diese drei Arme könnten kurz vor oder nach Susinis Tod gefertigt worden sein – präzise nach seinen Vorgaben, aber nicht zwingend von seiner Hand.