Moulagensammlung der Klinik für Dermatologie, Venerologie u. Allergologie; Universitätsmedizin, Goethe-Universität Frankfurt

21 Moulagen, 19.-20. Jh.

Bemaltes Wachs, Stoff, Holz

Größe variabel

Courtesy Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie; Universitätsmedizin, Goethe-Universität Frankfurt

Moulagen sind aus Wachs geformte, dreidimensionale und naturgetreue Nachbildungen von Körperteilen. Sie bilden Krankheiten und Verletzungen nach, um zur medizinischen Ausbildung zu dienen.

Für die Ausstellung Anatomie der Fragilität hat der Frankfurter Kunstverein mit der Goethe-Universität Frankfurt zusammengearbeitet, um eine Auswahl an Objekten aus der Sammlung der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Universitätsmedizin, einem interessierten Publikum zeigen zu können. Sie werden heute noch als Anschauungsobjekte im Rahmen der medizinischen Lehre verwendet und zeigen die Erscheinungsbilder von Pathologien wie Hauttuberkulose, Syphilis, Krebs, Gürtelrose, Schuppenflechte oder Pilzbefall. Manche dieser Leiden sind heute heilbar, andere noch immer gefährlich.

Die Frankfurter Moulagensammlung entstand ab 1894, zeitgleich mit der Gründung der Klinik für Dermatologie. Die Sammlung umfasst heute über 300 Moulagen, deren älteste aus dem Jahr 1904, dem Jahr, aus dem auch das einzige datierte Exemplar stammt. Die Wachsabbildungen gehören in eine Zeit, in der der Sehsinn eines der wichtigsten Werkzeuge zur Diagnose war. Ärzt:innen beobachteten Krankheitszeichen akkurat, beschrieben sie und verglichen sie mit anderen Fällen. In dieser Epoche wurde die Haut zum ersten Mal als eigenes Organ anerkannt. Seit Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts waren diese detailgetreuen Modelle das wichtigste Bildmedium der Hautheilkunde.

Der Begriff „Moulage“ leitet sich vom französischen „mouler“ ab: abformen, abdrucken. Damit bezeichnet der Ausdruck ein technisches Verfahren, das in der Kunst seit jeher als gängige Methode der Bildhauerei verwendet wurde. Zur Herstellung der Moulagen wurden erkrankte Hautstellen von Patient:innen durch direkten Kontakt in Gips abgenommen, um daraus eine Negativform zu erhalten. In das Negativ goss man flüssige Wachsmischungen und färbte das Positiv dann mit Pigmenten im gewünschten Grundton ein. Die Kolorierung geschah bei Anwesenheit der Patient:innen. Es wurden Hauttöne und Krankheitsmerkmale möglichst naturgetreu wiedergegeben. Narben, Krusten oder Blasen wurden zusätzlich aus Wachs, Harz oder anderen Materialien nachgebildet. Details wie Augen, Haare oder krankheitsspezifische Veränderungen wurden nachmodelliert oder hinzufügt.

Die Moulagen tragen auf der Vorderseite zwei Papieretiketten: eines mit einer handschriftlichen Diagnose, das andere mit einer Nummer, die vermutlich zu einem heute verlorenen Ordnungssystem gehört. Beschriftungen oder Signaturen sind uneinheitlich. Auf einigen der Frankfurter Moulagen ist die Unterschrift der Künstler zu lesen. Ernst Winkler (1877–1907) war vermutlich der erste fest angestellte Wachskünstler am Klinikum. Nach ihm übernahm eine Frau die Position. Ihr Name ist jedoch in den Akten nur als „1 Moulageuse“ notiert.

Aus den Signaturen der Frankfurter Sammlung sticht der Name des international bekannten Jules Baretta hervor. Baretta (1834–1923) war Moulageur am Hôpital Saint-Louis in Paris. Das Wissen um Herstellungstechniken, Materialien und künstlerische Verfahren von Moulagen wurde lange Zeit nur im kleinen Kreis weitergegeben. Baretta beeinflusste die Entwicklung der Dermatologie und der Moulagenkunst europaweit. Der 1889 in Paris abgehaltene Erste Internationale Kongress für Dermatologie brachte Barettas Moulagen große Bewunderung ein. Dies führte zu einer schnellen Verbreitung der Technik an anderen Kliniken Europas. Von Jules Baretta ist das in der Ausstellung gezeigte Modell Nr. 76: Tinea faciei, eine Pilzerkrankung der Gesichtshaut.

Die Idee, Krankheiten mit naturgetreuen Wachsmodellen zu dokumentieren, entstand bereits ab dem 17. Jahrhundert in Bologna und Florenz. Felice Fontana, der damalige Direktor des naturwissenschaftlichen Museums La Specola in Florenz, war davon überzeugt, dass pathologische Anatomie in Form von Wachsmodellen helfen könne, die Ursachen von Krankheiten besser zu verstehen. Sein Anliegen, dafür eine eigene Sammlung als Museum aufzubauen, wurde jedoch von den Regierenden abgelehnt. Man hielt solche Modelle nur in Krankenhäusern für angemessen, nicht in Museen, die für Erbauliches und Schönes standen. So entstanden die ersten Sammlungen für pathologische Anatomie zunächst in Krankenhäusern. Dort dienten sie vorerst nur der Forschung und Katalogisierung, später auch der Ausbildung von Ärzt:innen.

Mit der Einführung der Farbfotografie und der Möglichkeit einer schnelleren Verbreitung und Erstellung von Bildern in der medizinischen Dokumentation verloren Moulagen ab Mitte des 20. Jahrhunderts an Bedeutung. In Vergessenheit geraten, wurde die Sammlung der Universitätsmedizin Frankfurt erst 2012 wiederentdeckt. Seither wird sie auf Initiative von Prof. Dr. Falk Ochsendorf und unter dem heutigen Leiter der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Prof. Dr. med. Bastian Schilling, erneut zu Lehrzwecken eingesetzt.

Durch Studien wurde ermittelt, dass Studierende, die mit dermatologischen Wachsmodellen arbeiten, eher Empathie für Patient:innen entwickeln als jene, die nur anhand von fotografischen Abbildungen und medizinischen Texten lernen. Durch die naturgetreue, körperliche Gestalt kann eine sinnliche Erfahrung entstehen, die die Fähigkeit des Mitgefühls mit einem anderen, erkrankten Menschen fördern kann.

Die Moulage 0002 mit der Etikette P.A. Lippe zeigt einen sogenannten Primäraffekt von Syphilis an der Lippe. Seit den frühen 2000er-Jahren nimmt Syphilis nach fast völligem Verschwinden in Deutschland wieder zu. Der Abdruck wurde von einem erkrankten Menschen direkt abgenommen, sodass man bei genauer Betrachtung die Abdrücke der Finger erkennt, die die Lippe beim Abformen fixierten.

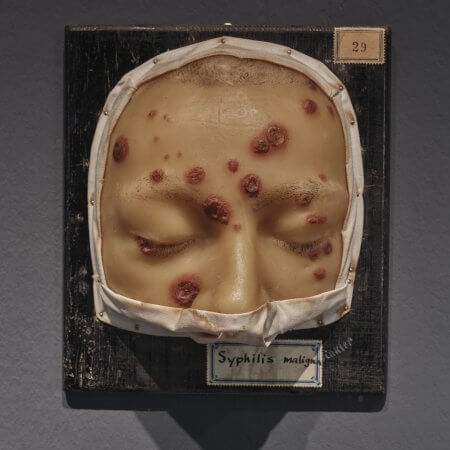

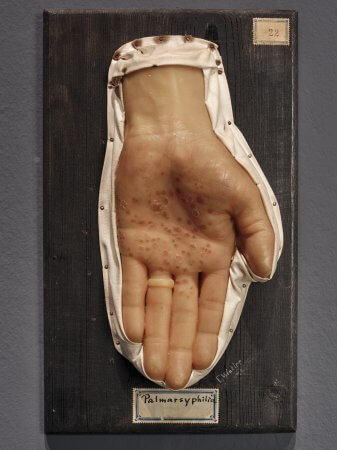

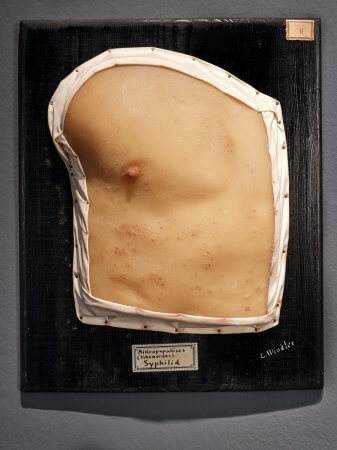

Die Moulage 22 mit der Etikette Palmarsyphilid zeigt einen syphilitischen Ausschlag auf der Handfläche. Neben der naturgetreuen Darstellung der Hautveränderung fällt das Detail eines Eherings ins Auge. Das medizinische Objekt wird hier für einen flüchtigen Moment zu einem persönlichen Zeugnis, zum Hinweis auf das Leben und die Geschichte der abgeformten Person. Die Moulagen Nummer 29 und 6 zeigen weitere Erscheinungsformen der Infektion.

Moulagen sind interessante Phänomene. Es sind handwerklich präzise plastische Abbildungen von Körpern, deren Autor:innen oft anonym blieben und ihr Können nicht mit der Idee des Kunstschaffens verbanden. Und doch wirkten die Objekte in die Gesellschaft hinein. Als sie schließlich Teil der öffentlichen musealen Sammlungen wurden, dienten sie zur Warnung und Abschreckung. Zahlreiche Krankheiten, und darunter besonders die geschlechtlich übertragenen, waren nicht heilbar. Wer daran erkrankte, wurde zusätzlich auch gesellschaftlich stigmatisiert.

Syphilis hat sowohl Kunst als auch Literatur stark beeinflusst. Albrecht Dürers Holzschnitt Der Syphilitiker veranschaulicht die Krankheit als göttliche Strafe. Der Maler Henri de Toulouse-Lautrec, der selbst an Syphilis erkrankte, malte Figuren aus dem Pariser Nachtleben eines Moulin Rouges, wo die Krankheit grassierte. Der Schriftsteller Guy de Maupassant, ebenfalls erkrankt, schrieb über Syphilis als „die Rache der Prostituierten“. Auch Charles Baudelaire, Heinrich Heine, Fjodor Dostojewski, Oscar Wilde, Ludwig van Beethoven und Robert Schumann, dessen letzte Lebensjahre von Wahnvorstellungen als Spätfolge von Syphilis geprägt waren, waren betroffen. Heilbar wurde die Krankheit erst um 1945 mit der Entdeckung von Penicillin.

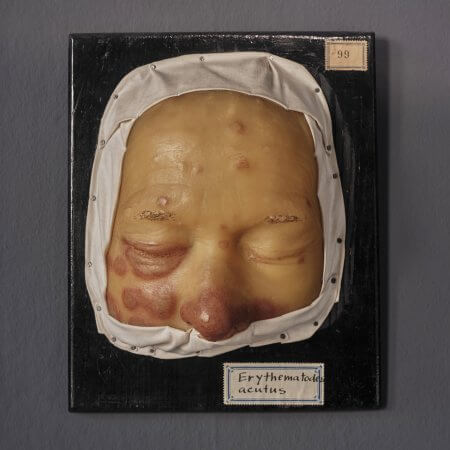

Weitere Moulagen zeigen Symptome der Acrodermatitis chronica atrophicans, eine Spätfolge von Borreliose, die erst im 20. Jahrhundert erfasst wurde. Pilzerkrankungen im Gesicht wurden historisch nicht als Pathologie, sondern im Aberglauben als göttliche Strafe gesehen. Ebenso Pigmentstörungen nach Entzündungen oder innere Krankheiten, die sich auf der Haut zeigten, wie die leukämischen Infiltrate von Krebs, der an der Oberfläche erkennbar wird. Erythematodes, eine Autoimmunerkrankung, die das Immunsystem gegen den eigenen Körper richtet. Boecksche Sarkoid, das Haut und innere Organe befällt.

Andere Moulagen erzählen vom Einfluss der Umwelt und der Industrialisierung auf den Körper. Entzündungen der Haarfollikel oder Ekzeme, die durch Arbeit, Klima oder Lebensumstände ausbrechen und sich verschlimmern. Beispielsweise Chlorakne, verursacht durch Industriechemikalien wie Dioxine.

Wer heute eine Moulage betrachtet, sieht nicht nur ein Anschauungsobjekt einer Krankheit mit ihren sichtbaren, körperlichen Auswirkungen. Anders als bei den anatomischen Wachsmodellen aus der italienischen Tradition, die idealisierte und anonyme Körper darstellten, bewahren Moulagen das genaue Abbild einer echten, individuellen Person. Sie sind so das Abbild eines Körperfragments, das die Spuren eines realen Menschens und seiner einmaligen Leidensgeschichte trägt.

Dass Moulagen so eindrücklich wirken, liegt an ihrer Naturtreue und am Material. Wachs lässt sich formen, färben und den lebenden Körper täuschend echt nachbilden. Zugleich trägt es eine symbolische Dimension in sich. Der Kunsthistoriker Georges Didi-Huberman beschreibt Bienenwachs als „äußerst sensibles, geradezu instabiles Naturmaterial“, das wie von selbst die Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit des Körpers ausdrückt. Seine Plastizität, Instabilität und Wärmeempfindlichkeit lassen es „zu Fleisch“ werden und vermitteln das Gefühl von lebendiger Körperlichkeit.

Diese Fragilität spiegelt sich auch in den Objekten der Ausstellung wider. Viele Moulagen, die jahrzehntelang unbeachtet in einem Keller lagerten, tragen heute Risse und Spuren der Zeit – ob durch das Altern des Materials oder durch ihre frühere Nutzung im Unterricht verursacht. Sie erzählen nicht nur von der Fragilität der dargestellten Körper, sondern auch von der eigenen Verletzlichkeit des Mediums Wachs. Ein Material, das auch in anderen Werken und Objekten in der Ausstellung Anatomie der Fragilität wiederzufinden ist.

Folgende Moulagen werden in der Ausstellung gezeigt: Lupus, Autoimmunerkrankung mit Hautveränderung (69 Erythematodes acutus disseminatus); Pilzinfektion (76 Tinea faciei); Spätform der Borreliose an der Haut (157 Acrodermatitis chronica atrophicans Herxheimer); Erste sichtbare Zeichen von Syphilis (002 P.A. (Primäraffekt) Lippe); Lupus mit Verschlimmerung (Erythematodes c. exacerbatione acuta); Warzen-Tuberkulose (56 Tuberculosis cutis verrucosa (Hand)); Toxische Akne durch Umweltgifte (115 Chlorakne); Chronisch-fortschreitende Entzündung der Haut (159 Acrodermatitis chronica atrophicans Herxheimer); Lupus, entzündliche Autoimmunerkrankung (99 Erythematodes acutus); Hautaufhellung nach Entzündung (119a Postinflammatorische Hypopigmentierungen); Weiße Flecken im Nackenbereich (20 Leukoderma nuchae); Fleckförmige Lepra mit Gefühlsstörung (132 Lepra maculo-anaesthetica); Hautveränderung bei Leukämie (197 Leukämische spezif. Infiltrate); Zeichen von Syphilis im fortgeschrittenen Stadium (6 Mikropapulöses (lichenoides) Syphilid); Bösartig verlaufende sekundäre Syphilis (29 Syphilis maligna); Syphilitischer Hautausschlag an den Handflächen (22 Palmarsyphilid); Entzündliche Veränderung der Talgdrüsen (181 Seborrhoisches Ekzem Unnasche Dermatose); Hautaufhellung nach Entzündung (118 Vitiligo); Chronisch-entzündliche Erkrankung mit Knötchenbildung (49 Boecksches Sarkoid (Lupus Pernio)); Entzündliche Hauterkrankung mit Verhornung der Haarfollikel (102 Dermatitis follicularis hyperkeratotica); Schuppenflechte (22a Psoriasis (Handrücken)).